Dal 24 febbraio al 10 aprile, Le chiavi della Città aprono realmente e allegoricamente le porte delle collezioni civiche di Palazzo Madama per un inedito sguardo attraverso le opere più emblematiche.

Un percorso che accompagna il visitatore apponto dalla porta della Città nella Corte Medievale alla Sala del Senato, dove si trovano le chiavi che consentono di aprire la porta di Torino per poi svelarne l’animo attraverso quanto nel tempo si è deciso di conservare, poiché le opere non vanno solo viste, ma anche guardate.

Protagoniste della mostra sono appunto le Chiavi della Città e la Mazza cerimoniale.

Le Chiavi risalgono al 1700, all’epoca in cui regnò Cristian, la prima Madama Reale. Furono realizzate in bronzo dorato e vennero presentate ai Sovrani al loro ingresso della città.

La mazza cerimoniale invece fu realizzata nel 1814 da Luigi Dughet su disegno di Giovanni Battista Boucheron, fondendo l’argento di ben 28 cucchiaini, 21 cucchiai, 22 forchette, 1 cucchiaione. Questo mix di ricche vettovaglie fu trasformato in un oggetto dal profondo valore simbolico che sancisce l’autorità di governo civico. Era portata dall’usciere municipale, che precedeva il corpo dei decurioni, cittadini scelti per svolgere con il sindaco le funzioni principali dell’amministrazione comunale.

Cosa non perdere in mostra

Dalle chiavi alla mazza si procede alla scoperta delle opere più prestigiose del Museo.

Il Tesoro di Desana, abitualmente conservato nella Torre dei Tesori ipogea di Palazzo Madama: uno dei più straordinari complessi italici di gioielli del periodo posteriore al 476 d.C, capolavori fondamentali nell’evidenziare l’altissima qualità dell’arte europea allo spegnersi dell’epoca tardo antica, oltre che testimonianza della guerra fra Bisanzio e gli Ostrogoti, una delle tante microstorie che hanno fatto la Storia. Per quasi 1.400 anni sepolto, ritrovato arando un campo, e scoprendosi così l’amore tra un nobiluomo romano, Stefano, e una gentildonna ostrogota, Valatrudi: una coppia singolare, nell’Italia di Teodorico.

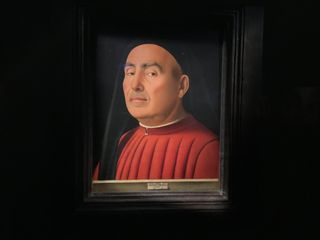

Segue la sala dedicata al Piacere, alla contemplazione e alla visione con la capacità di indagare l’Io, l’intima essenza dell’uomo di Antonello da Messina, artefice di un’opera che anticipa di una generazione i ritratti di Leonardo, segnando inequivocabilmente il valore di un’arte e le primogeniture d’invenzione e ruoli.

L’ambiente connesso al Ricercare è consacrato a Filippo Juvarra, artefice della trasformazione di Torino in capitale e qui protagonista attraverso una selezione dei 644 fogli in cui il grande architetto sviluppa costantemente ogni dettaglio, in uno studio che dalle prime idee e pensieri si articola in schizzi, rilievi e progetti che deflagrano in vedute di fantasia, scenografie e ornati. Si potranno ammirare il disegno della facciata di Palazzo Madama - ora oggetto di un complesso restauro - e i fogli dedicati alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, presentata con un magnifico modello in scala 1:500.

La sala dedicata al Collezionare è dedicata al principale artefice delle collezioni civiche e del loro preciso indirizzo nell’ottica di museo d’arti applicate: quell’Emanuele Taparelli d’Azeglio che, da ministro plenipotenziario italiano a Londra, ove sarà artefice della fondazione di club quali il Fine Arts Club e il celebre Burlington Club, rientrato a Torino donerà non solo le proprie raccolte di porcellane, maioliche e vetri dipinti e dorati, ma avrà la volontà di fare della propria passione privata una missione civile. Accanto alla sua figura quella di uno dei grandi donatori di opere extraeuropee: con Zaverio Calpini giunge a far parte delle collezioni del Museo Civico un formidabile nucleo di opere provenienti dagli stati messicani del Veracruz e del Tabasco, culla nel periodo pre-classico della ‘cultura-madre’ di tutta la Mesoamerica, capace con la sua arte di influenzare le successive civiltà dell’area. Un insieme che, al di là dell’eccezionale valore storico-artistico, pone oggi molte domande sul ruolo di un Museo civico occidentale, cui si sta cercando di dare risposta con i progetti in Corte Medievale.

Nella sezione successiva, quella dell’Educare, si è deciso di porre al centro l’ebanisteria piemontese del Settecento e la straordinaria fortuna delle opere di Pietro Piffetti, in cui perizia tecnica e fantasia inventiva si uniscono con risultati di estrema eleganza, mostrando quanto sia complessa l’esecuzione dei suoi capolavori e quale ruolo educativo abbia ancora la bottega. Si fa riferimento anche ai materiali usati dall’artista, narrando la provenienza dei legni, in molti casi esotici: dalle conchiglie importate dal Golfo Persico e dal Mar Rosso alla tartaruga dall’Oceano Indiano e dai Caraibi fino alla madreperla dalla costa occidentale dell’India.

La conclusione non può che essere in due sale: quella del Conservare, consacrata all’eccezionale figura di Vittorio Viale, uno tra i massimi direttori museali del Novecento - e alla sua tutela del patrimonio torinese - giunto a salvaguardare le ringhiere cadute nei bombardamenti di Torino: capolavori esse stesse dell’arte del ferro piemontese; e quella del Condividere, del donare: poiché è sulle donazioni che si è fatto il Museo civico, cui è stata data un’anima da ogni cittadino, da ogni torinese che in esso ha visto il prosieguo della propria storia, della propria memoria, della propria identità.