Nel Settecento, l’epoca che vede l’affermarsi degli stati moderni e delle loro frontiere, quelle stesse linee che sulla carta dovrebbero marcare una netta divisione, si rivelano in pratica sfocate, permeabili, quasi illusorie. Nelle Alpi Marittime, sulle colline del Piemonte e sulle riviere liguri, quelle che per il potere dovevano essere delle barriere impenetrabili si rivelavano delle reti che collegavano mercanti, contadini, contrabbandieri, guardie corrotte e comunità di confine.

Il contrabbando era ben più di un semplice crimine: era un fenomeno sociale, politico, economico che rifletteva le difficili relazioni diplomatiche, le disuguaglianze, le sfide per la sopravvivenza delle popolazioni. Le fonti d’archivio — rapporti delle guardie, processi, corrispondenze diplomatiche — raccontano di come il contrabbandiere sapesse muoversi in quella terra di nessuno, sfidando tanto l’arbitrarietà delle autorità quanto le difficili caratteristiche del territorio.

Il contesto geopolitico ed economico del XVIII secolo

Il Settecento è un secolo di transizioni, di sfide diplomatiche, di riassetti che modificano l’ordine politico. Il Regno di Sardegna, sotto Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III, persegue una modernizzazione che passa per la centralizzazione del potere, la riorganizzazione delle finanze e delle forze armate, aumentando gradualmente il suo peso politico a scapito delle potenze vicine.

Dall’altro lato, la Repubblica di Genova conserva una vivacità mercantile che le conferisce una voce importante sulle principali rotte marittime, pur mostrando una progressiva decadenza dal punto di vista politico. La Contea di Nizza e la Costa Azzurra restano una terra di contesa, dove l’influenza francese (Luigi XV) si mescola con quella sabauda, in un continuo braccio di ferro che rende ogni confine instabile e facilmente permeabile.

Le guerre di successione — quella Spagnola, quella Polacca, quella Austriaca — ri-disegnano i confini, spostano guarnigioni, aprono vuoti di potere. In questo contesto, ogni linea di demarcazione è provvisoria, ogni forte può capitolare, ogni guarnigione può disertare. L’incertezza aumentava le lacune che il contrabbando riempiva.

Le campagne piemontesi rimanevano povere, a tratti autosufficienti, con una pressione fiscale che gravava sulle classi contadine. I porti genovesi, pur vivaci dal punto di vista mercantile, pativano una situazione di instabilità. Le gabelle variavano da una giurisdizione all’altra, aumentando le difficoltà per ogni scambio. In questo contesto, l’informalità divenne una soluzione per sfuggire a imposte, dazi e controlli. Si formò quella che potremmo chiamare un’“economia informale di confine”, che aumentava l’integrazione sociale delle popolazioni che vivevano a cavallo delle Alpi.

Le merci, le rotte e le reti illecite

Il contrabbando comprendeva ogni genere di merce: dal sale — che era un bene di prima necessità, gravato da imposte — al tabacco, che era monopolio statale; dai tessuti di seta, che sfuggivano ai dazi, alle spezie, al bestiame, fino agli alimenti che, per sfuggire a gabelle troppo gravose, varcavano il confine in modo clandestino.

Le vie del contrabbando nel XVIII secolo si snodavano tra le Alpi Marittime, le valli piemontesi e le coste liguri, sfruttando mulattiere nascoste e sentieri poco sorvegliati. Porti come Ventimiglia, Oneglia, Sospel e Susa erano snodi cruciali per il passaggio e la distribuzione delle merci illegali.

Nel Piemonte, oltre alle valli del Roia e del Tanaro, zone come Cuneo, la Val di Susa, la Val Sangone e la Val Chisone offrivano passaggi nascosti e rifugi ideali per contrabbandieri, grazie al territorio impervio e alla vicinanza con importanti punti di controllo.

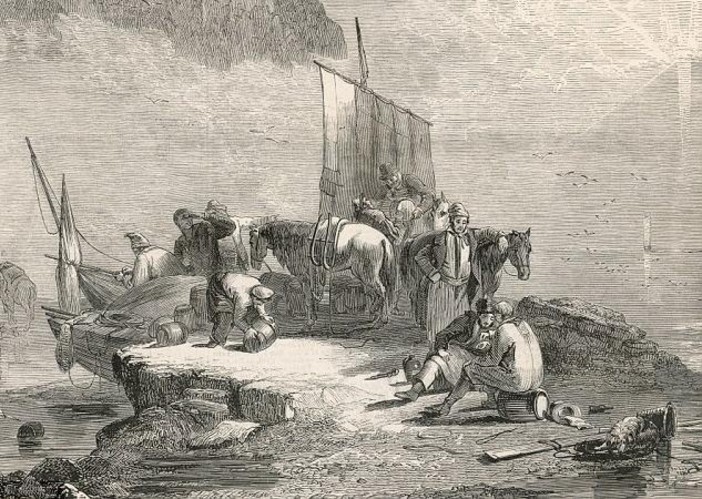

I trasporti avvenivano a piedi, a dorso di mulo o a cavallo, mentre sulle coste barche veloci evitavano le pattuglie. La conoscenza del territorio e la solidarietà locale rendevano difficile fermare queste reti illecite.

È importante sottolineare che il contrabbando non era un fenomeno omogeneo. Vi era il contrabbando di sussistenza, portato avanti per sfamare le proprie famiglie, e quello organizzato, che vedeva reti di corruzione, informatori, guardie compiacenti. La solidarietà delle comunità era tale che il contrabbandiere era considerato quasi un benefattore, un Robin Hood che sfidava il potere per il benessere del popolo.

La repressione statale e le reazioni

Le autorità impiegavano corpi militari, guardie di finanza, spie e informatori per colpire il contrabbando. I posti di blocco sulle strade principali, le perquisizioni a sorpresa e le retate notturne facevano parte delle strategie per combattere un fenomeno che sfuggiva loro facilmente. Le sanzioni per i contrabbandieri andavano dalla confisca delle merci, a multe salate, dal carcere ai lavori forzati, fino alla pena di morte per i recidivi armati. Nonostante questa severità, il fenomeno continuava a prosperare, a conferma che le forze repressive non bastavano a estirparlo.

Il terreno difficile, la scarsità di forze, la corruzione delle guarnigioni, le connivenze delle popolazioni, che vedevano nel contrabbandiere un protettore delle loro economie, rendevano ogni sforzo di repressione quasi vano. A partire da questi meccanismi, il contrabbandiere divenne una figura intoccabile, che sfidava il potere senza farsi piegare.

Conseguenze e interpretazioni

Il contrabbando privava lo Stato di entrate, ma allo stesso tempo migliorava le condizioni di vita delle popolazioni, che altrimenti non avrebbero potuto acquistare certe merci. La sua presenza contribuiva così alla formazione di una “cultura del confine”, che sfidava le decisioni delle cancellerie e faceva sì che le comunità si muovessero oltre le divisioni politiche.

Fu in questo contesto che il contrabbandiere divenne una figura quasi mitologica, in bilico tra legalità e illegalità, un personaggio che raccoglieva intorno a sé le simpatie delle persone. Un antieroe che sfidava le ingiustizie, sfuggiva alle forze dell’ordine e faceva del proprio ingegno un’arma per resistere.

Le reti clandestine che si formarono sulle Alpi Marittime costituirono una delle principali manifestazioni delle relazioni transfrontaliere dal basso, una conferma che le persone continuavano a scambiare beni, culture e relazioni ben oltre le divisioni imposte dalla politique des États. Erano una delle prime manifestazioni di quella permeabilità che, seppur clandestina, ha poi influenzato le sfide attuali delle frontiere.

Quando l’illegalità scrive la storia

Il contrabbando non fu affatto un fenomeno marginale; al contrario, determinò una parte importante delle relazioni politiche, sociali ed economiche delle regioni di confine nel Settecento. I limiti imposti sulle mappe non corrispondevano alle reali geografie del potere, degli scambi e delle persone.

Le reti clandestine plasmarono l’assetto delle regioni di confine, che conserva, a secoli di distanza, le tracce delle loro attività. Approfondire questi microstudi — sulle reti familiari, sulle mediazioni diplomatiche, sulle relazioni commerciali — aiuta a comprendere come l’illegalità sia una sfida permanente per ogni potere che voglia affermare il proprio dominio sulle persone.

È proprio in quella terra di nessuno che si rivela una delle caratteristiche principali delle società di confine: la permeabilità delle frontiere come costante storica, che continua a influenzare il presente, oltre ogni retorica sulle “barriere” che si vorrebbero invalicabili.

Il nostro gruppo editoriale è presente in ogni angolo di queste città storiche — dai monti torinesi fino al Cuneese, passando da Genova, Imperia e Ventimiglia, fino arrivare alla Costa Azzurra — per raccontare le storie nascoste, i legami antichi e le vite che hanno attraversato confini porosi e rotte segrete, portando alla luce il cuore pulsante di un passato che ancora vive.