È una fioritura speciale, quella che sta vivendo la Reggia di Venaria. Un prezioso bouquet di dipinti, arredi, sculture, dettagli decorativi dove la sensualità, l’erotismo e il mistero diventano protagonisti indiscussi.

È la potenza lirica dell’Art Nouveau, il cui gusto inafferrabile, unito a uno smaccato spirito provocatorio, si fondono nella ricerca del nuovo e dell’insolito a dispetto di ogni rigidità accademica. Un’arte totale che attraversa l’Europa e gli Stati Uniti, plasmandosi in diversi stili a seconda dei Paesi, e che ha visto nel Liberty torinese una delle sue massime espressioni (avviato ufficialmente nel 1902, con l’Esposizione internazionale di Arte Decorativa Moderna).

La Reggia ospita fino al 26 gennaio 2020 una ricca esposizione di opere caratteristiche provenienti dagli Arwas Archives, dalla Fondazione Arte Nova e dalla Collezione Rodolfo Caglia, oltre a diversi altri prestiti privati. “Erano giovani, aggressivi e dotati di grande talento”, spiega Katy Spurell, curatrice, descrivendo i protagonisti del periodo. “Lo scopo della mostra è restituire l’idea di un’epoca ricca e sfaccettata, seguendo un percorso articolato per temi iconografici che illustrino le molteplici anime di un fenomeno complesso, scoppiato a Parigi a partire dal 1890 e poi diffuso capillarmente”.

Attraverso 200 opere suddivise in cinque sezioni tematiche, la mostra offre al visitatore un’immersione in quella che fu una vera e propria rivoluzione artistica di rottura col passato, capace di sconvolgere ogni canone precostituito tra fine Ottocento e inizio Novecento. Un inno alla libertà d’espressione e alla bellezza in una società moderna che sta procedendo verso una sempre più marcata industrializzazione ed emancipazione.

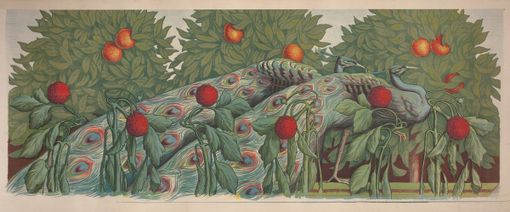

Così come innovativo è l’allestimento all’interno della Sala dei Paggi della Reggia di Venaria, che, riproducendo le atmosfere tipiche dell’epoca, mette in luce i temi favoriti dagli artisti, le muse ispiratrici, i soggetti prediletti. Primo fra tutti la natura, intesa non più come rifugio sicuro e materno, ma luogo mistico, ineffabile, onirico. Spiccano così, nella prima sezione, artisti come Emile Gallé, Daum Frères, Rupert Carabin ed Eugène Grasset, che hanno concentrato la loro produzione su motivi floreali e zoomorfici, creature esotiche e mitologiche.

Ma così come la natura assume nuovi connotati, anche la creatura sensuale per antonomasia, la donna, viene dipinta con rinnovato ardore. Ed ecco quindi la sagoma di una femme damnée sempre più autonoma e sicura di sé, colta nell’esplorazione voluttuosa di una conquistata indipendenza. Immagini dalla carica erotica più o meno marcata (frutto della mano di Alphonse Mucha, Paul Berthoud, Leonetto Capiello e moli altri) che venivano idealmente proiettate su celebri personaggi dello spettacolo, dive indiscusse e idolatrate dal pubblico come l’attrice Sarah Bernhardt, utilizzata per promuovere anche diverse linee di prodotti, dai cosmetici, ai vestiti, agli alimentari.

Proseguendo nel percorso di visita, ci si imbatte nella perfetta sintesi tra letteratura e design, dove la fascinazione degli artisti per l’occulto e le religioni alternative colmano di inquietudine la ricerca simbolista del periodo (come emerge nel tipico stile di Maurice Bouval, Leonard Agathon, Georges Rochergrosse e altri). Infine, la penultima sezione illustra il processo produttivo che interessò l’Art Nouveau nella figura dell’artista-designer, capace di sfruttare tutti i mezzi messi a disposizione dalla tecnologia. Le arti decorative si affrancano così dall’essere semplicemente prodotto d’uso per accedere alla produzione seriale – o addirittura industriale – che detta le nuove regole dell’abitare moderno.

Da qui il visitatore viene congedato con un focus sul Liberty italiano, in grado di trasformare completamente alcuni quartieri della Torino di inizio Novecento, ammirabili tutt’oggi nel loro splendore.